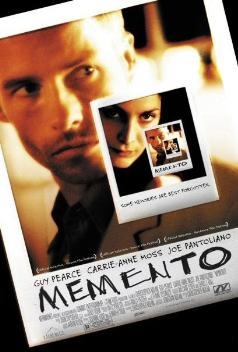

剧情简介

一个患有短期记忆丧失症的男人,试图通过记录笔记和纹身来追踪妻子的凶手。

《记忆碎片》讲述了前保险调查员莱纳德·谢尔比(盖·皮尔斯饰)的故事。在一次入室抢劫中,他的妻子被杀害,而他本人则因头部受到重创而患上了前向性遗忘症——无法形成新的记忆。莱纳德记得妻子遇害之前的所有事情,但无法记住发生不超过几分钟的新事件。

尽管身患这种特殊的记忆障碍,莱纳德依然决心追查并杀死妻子的凶手"约翰G"。为了弥补记忆缺陷,他开发了一套独特的系统:通过拍摄宝丽来照片并写下重要信息,同时将最关键的线索纹在自己的身体上,以此引导自己的复仇之路。

影片采用了一种独特的叙事结构:彩色场景按倒叙方式展开,交错的黑白场景则按照时间顺序推进。这种结构让观众能够体验到与莱纳德相似的迷失和困惑感,同时逐步揭示隐藏在记忆碎片背后的真相。

复仇主题分析

记忆与复仇的关系

《记忆碎片》探讨了记忆如何影响复仇动机和过程的核心议题。主角莱纳德的记忆缺陷使他的复仇变得异常复杂——他必须依靠外部记录系统而非自己的记忆来维持复仇目标。这种特殊设定提出了一个深刻问题:如果无法记住复仇的过程,复仇的意义是否会被削弱?影片通过莱纳德的角色探讨了记忆、身份与复仇之间的微妙关系。

复仇的主观性与真相问题

诺兰在影片中将复仇置于一个不可靠视角中。由于莱纳德无法形成新记忆,他的复仇建立在他人提供的信息和自己的断章取义之上。这种设定使影片能够深入探讨复仇中的主观性问题:复仇是否建立在真相之上?还是仅仅服务于复仇者自身的心理需求?影片的结局揭示了复仇背后更为复杂的真相,挑战了观众对复仇叙事的传统理解。

复仇的无尽循环

《记忆碎片》以其循环式的叙事结构展现了复仇的永不终止特性。莱纳德的复仇行为由于他无法记住已经完成的行动,而可能陷入一种永久的寻找与复仇的循环。影片通过这种设定,象征性地表达了复仇本身的循环特质——复仇行为往往不会带来真正的满足和结束,反而可能导致新的创伤循环。

自欺欺人的复仇心理

影片最引人深思的主题之一是复仇者的自欺欺人心理。莱纳德最终被暗示可能选择性地操纵自己的"记忆系统",以维持一个持续的复仇目标。这种设定探讨了复仇中的心理防御机制:人们可能会潜意识地扭曲真相,以维持复仇的正义性和必要性。影片以此挑战了传统复仇叙事中复仇者总是站在道德高地的假设。

主要演职人员

主要演员

创作团队

幕后故事

《记忆碎片》是克里斯托弗·诺兰的第二部长片,基于他的弟弟乔纳森·诺兰的短篇小说《记忆》(Memento Mori)改编。诺兰兄弟共同开发了电影的概念,克里斯托弗负责编剧和导演,而乔纳森则拓展了原始故事。

拍摄过程只用了25天,预算仅为900万美元,是一部典型的独立电影。为了表现主角的记忆障碍,诺兰采用了独特的叙事结构:彩色场景按倒叙展开,黑白场景则按时间顺序推进。这种结构设计让观众体验到与主角相似的困惑,同时也形成了电影的标志性风格。

为了准确表现前向性遗忘症,剧组咨询了神经学专家。盖·皮尔斯为了塑造角色,研究了大量关于这种记忆障碍的医学资料。电影中出现的纹身、宝丽来照片和笔记系统都成为了该片的视觉象征,也展现了复仇执念如何通过外部方式得以维持。

经典复仇场景

《记忆碎片》中有几个场景完美诠释了其独特的复仇主题,这些场景不仅推动了情节发展,也深化了对记忆与复仇关系的探讨:

电影以一个倒放的谋杀场景开始,立即确立了影片的非线性叙事风格。而莱纳德在镜子前检视自己遍布身体的纹身线索,则成为复仇与记忆主题的视觉象征。影片结尾处关于真相的揭示场景,更是通过记忆的扭曲和自我欺骗,重新定义了复仇电影的传统结构。

用户影评 (156条)

诺兰以一个记忆障碍的主角展开复仇故事,这是多么独特的创意。传统复仇片中,主角往往拥有完美的记忆力和计划能力,而《记忆碎片》却反其道而行,通过一个"无法记住"的复仇者,探讨记忆、身份与复仇的关系。电影的叙事结构巧妙地让观众体验莱纳德的困境,而结局也彻底颠覆了经典复仇故事的模式。这是一部关于复仇的反思,而非简单的复仇满足。

作为一部复仇电影,《记忆碎片》最出色的地方在于它质疑了复仇的基础——真相。莱纳德的记忆缺陷使他的复仇建立在无法验证的信息上,而影片渐渐揭示他可能在自我欺骗,这一设计直指复仇的心理动机。盖·皮尔斯的表演精准地捕捉了角色的困惑与执着,而诺兰的非线性叙事则让这个故事超越了一般复仇片的套路。唯一的不足可能是某些情节转折过于复杂,需要多次观看才能完全理解。

《记忆碎片》展现了复仇电影的哲学维度,它不仅关注"如何复仇",更关注"为何复仇"和"复仇的意义是什么"。莱纳德的短期记忆缺失使他的复仇成为一种没有终点的存在状态,而非目标明确的任务。影片中的各种细节,从纹身到宝丽来照片,都成为记忆与复仇主题的视觉象征。尤其是电影结尾对于真相的模糊处理,更是挑战了观众对复仇叙事的传统期待。这是一部需要反复思考的复仇电影经典。